3.8L雙TURBO+四驅 350Z-R珠海圈速挑戰者

|

在本頁瀏覽全文>>(共計8頁)

|

重中之重:傳動系統

看過許多這臺350Z-R的相關報道,但許多文章開始時都會以其排氣量達到3.8L的雙渦輪引擎作為重點,但我們則不然,在動力上的改裝,JUN對于此等大馬力的改裝已經可以說是隨手而來的功夫,什么RB26、SR20等等,五六百匹甚至過千匹根本就不是什么高難度。所以此次,JUN另辟徯徑地在Z33車架上引入四輪驅動系統,這個才是最值得玩味之處。

在日本,因為D1賽事的流行,所以許多改裝者會將原本的AWD改裝成FR,但是JUN則不以為然,為了挑戰圈速,他們將原本FR的Z33改成了AWD。眾所周知的,AWD改成FR,例如WRX或者EVO之流,只需在中央差速器上做做手腳便可,無敵網也曾經介紹過這樣的改裝零部件,其功效就是將前面的輸出軸的動力截斷,從而令全部動力輸出到后軸上。而將FR改成AWD就沒有那么簡單了,雖然引擎還是那顆引擎,但引擎之后的則完全是另外一碼事,JUN首先為這臺VQ38DETT(新GT-R的引擎??!!)引擎換上來自GT-R的Holinger變速箱,這是一款六前速的序列式減速器,行進中直接拉動便可實現進檔,反之亦然。

過去,在介紹GT-R時也曾介紹過該車的四驅系統:ATTESA E-TS系統。ATTESA是Advanced Total Traction Engineering System for All的縮寫,中文可以翻譯為“先進牽引力控制系統”,其最早出現于1987年,裝備在日本本土的Bluebird(U12)上,而令該系統名聲鵲起的是代號RNN14的Pulsar GTi-R上,甚至經過特別改良的ATTESA系統還被使用到WRC的Pulsar賽車上。時至1989年,BNR32誕生,ATTESA系統進化為縱置布局,同時也加入了E-TS(Electronic Torque Split)系統。全稱ATTESA E-TS的四輪驅動系統,其實就是一顆使用液力控制的中央差速器(LSD),通過系統中的16位ECU,對來自ABS系統、離心力感應器(G-Force)等的信號進行比對后,向差速器發出不同的油壓控制信號,從而通過液力作用對扭力進行前后分配,以實現1:99或者50:50的前后比例。到了1995年,ATTESA E-TS發展至第二代的Pro V1版(BCNR33),及之后的Pro V2版(BNR34)。功能更為強大,當然也更為復雜,所以在這臺350Z-R上,JUN只使用了R32上的16 Bit電腦的ATTESA E-TS系統。

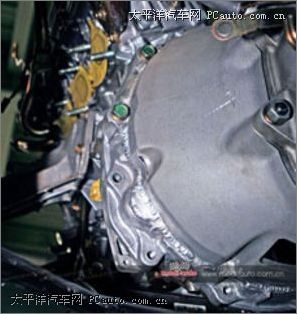

這是從網絡上找到的圖片,畢竟當日在ZIC未能鉆入車底拍攝。可以看到其GT-R用的變速箱是如何與VQ引擎對接的,獅頭位置全部采用焊接完成。

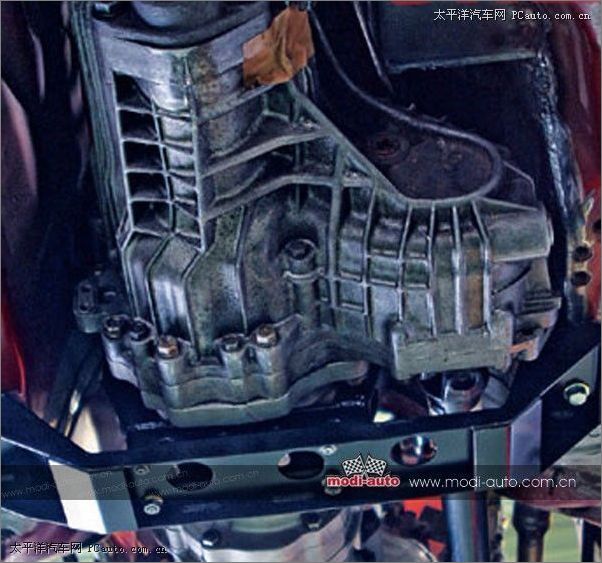

變速之后的圖片同樣來自網絡,這顆就是來自BNR32的ATTESA E-TS系統,因為要牽就這個系統與變速箱的連接,所以犧牲一下波箱前部的對接位置也是無奈之舉。

紅圈內的就是ATTESA E-TS的16 Bit電腦,通過搜集ABS、G-Force感應器等資料,來對前后扭力進行分配。不過在這臺車上,除了有開關可以隨時切換驅動方式外,還有專門的控制調整器人為控制分配比例,在過去一些GT-R上也曾出現過。

制作時的圖片,需要指出的是,這臺被改造成AWD的Z33,原裝式為紅色,后來才改成了JUN的標準檸檬黃色。

實拍下的四輪驅動系統。為了容納ATTESA E-TS的液力系統,原裝的油箱被切割,也就是說這臺350Z-R只有半個油箱。

來自GT-R的傳動系統中的輸出半軸部分。

這個便是ATTESA E-TS系統的油壓控制系統,該系統是使用自動變速箱潤滑油的,也就是我們常說的ATF,系統內通過一整組離合器片對扭力進行控制,原理跟自動變速箱差不多。

350Z-R的核心部分就是移植了來自GT-R BNR32的四輪驅動系統,當然,改裝過程并非想象中單單改改獅頭部分便完成,給GT-R用的Holinger變速箱是為了跑出更好的成績,但是之后的將動力傳予前輪的工作留給了ATTESA E-TS系統,當然,要令前輪獲得動力,還需要為VQ引擎制作特殊的油底殼構件,以方便傳動軸的布置,總之,要令Z33實現四驅,有大量的工作要跟進,可行與實現之間畢竟存在著一條高技術的鴻溝。