“畫餅”可成真嗎 新造車企如何跳出“天坑”

對于新造車企業的印象,相信不少人是這樣的。小米董事長雷軍在 盡管魚龍混雜,但確實有一些企業脫穎而出,他們在2018年就將產品推入市場,并以超過百億元的投資,將自己與PPT造車劃清界限。蔚來、威馬、 在2018年,因為資金問題而陷入困境的企業并不少,整整一年新造車企業發布的融資信息也相對于2017年大幅度減少。而在2019年,當地主家也沒有余糧的時候,新造車企業可能會大批量面臨資金斷裂的風險——即便他們有些是有地方政府入股兜底。在今年,會有更多討薪事件出現,而在其所建立的產業鏈上,也會風險頻出,工廠建設停擺,供應商危機將會接踵而出。而引發這一系列連鎖反應的還會有來自市場的風險。新造車企業在2018年的"交付一萬輛"賭約,被傳統車企嘲笑,但對于所有的新造車企業而言,能突破一萬輛銷量是第一個挑戰。在產品上市之后,能否找尋到更多的用戶,同時保證產品質量是未來的關鍵。從已經交付的情況來看,所有的品牌都沒有跳出"交付難"的魔咒,而在他們交付之后,所面臨的挑戰將更大。第一批交付的產品出現了各種質量問題,甚至有車主發出退出的要求,在2019年,這樣的事件可能會更多。"傳統車企走過的坑,新造車的他們一個也不會落下。"在2018年,一位車企高管這樣點評說。在轟轟烈烈的造車大潮中,他們以十足的畫筆,吊足了消費者的胃口,而一旦產品量產后達不到預期,他們被捧得多高就會摔得多疼。拜騰的大屏、小鵬的智能、蔚來的服務、威馬的性價比,這些都是優勢,但也都可能是未來自己會掉入的"天坑"。 比如蔚來,它的服務模式確實有點保姆式,但隨著用戶數量的增長還能不能繼續做到這一點?要知道,蔚來一個用戶的服務團隊目前多達十余人,而不管是代步車還是人力服務,未來仍然能夠如此響應嗎?這一批超過60家的新造車企業,他們將在三五年時間中,走過自主品牌在過去20年間趟過的河。但所幸的是,他們擁有一個更廣闊的市場和更包容多元的市場環境,這給了他們試錯的空間。但這個空間,并不是大到容得下,持續地跳入"天坑"之中。

>>點擊查看今日優惠<<

-

1每日車聞:油價又降了/全新凱美瑞即將亮相/Model Y即將漲價

- 2試駕合創V09 “MPV界卷王”靠什么挑戰騰勢D9銷量王座?

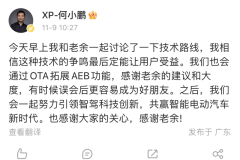

- 3小鵬華為AEB羅生門背后:智駕話語權之爭

- 4嵐圖追光PHEV將于廣州車展正式預售 軸距3米+綜合續航1260km

- 5品牌首款插混SUV能卷到對手?實拍長安啟源Q05

一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出- 6溜背車身+電動升降尾翼夠辣不?實拍長安啟源A06

- 7榮威D7 EV&DMH正式上市 售價12.58-17.68萬元

相關閱讀點擊加載更多亚洲人在线观看影院 | 亚洲一区二区欧美精品 | 最新欧美精品一区二区三区 | 正在播放国产AV | 在线天堂v亚洲综合a直播 | 亚洲免费在线视频 |<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr> <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style> - 2試駕合創V09 “MPV界卷王”靠什么挑戰騰勢D9銷量王座?

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號