自從奇瑞、吉利、華晨取得初步成功后,國內自主品牌如雨后春筍般地出現在了公眾眼前。比亞迪、長安、江淮、天津一汽、陸風、眾泰、力帆雙環……借著中國汽車市場的迅猛發展,借助產品的低價格,很多企業取得了巨大成功。但參差不齊的品質在“優勝劣汰”的法則面前也很快遭到篩選。波導、澳柯瑪的退出充分證明了市場競爭的殘酷性。歸根結底,價格只是入市的條件之一,要在這個強弱分明的市場里占據一席之地,質量和服務才是關鍵。這就意味著一旦眾多企業紛紛揭竿而起,那么誰的質量更好,誰的服務更到位,誰就能得到認可。現在自主品牌中已經有了幾個先行者,但本質上的差距還沒有拉開。無論是奇瑞、華晨,還是比亞迪、長安,到頭來比拼的還是質量和管理。合資品牌來到中國的二十多年,的確從中國賺取了太多外快,但它們帶來的技術、制造、營銷和管理等各方面的經驗,也是我們以前從未接觸過的。從這個意義上說,自主品牌之所以能在短時間內取得如此巨大的飛躍,合資品牌帶來的理念和文化的影響,也是相當巨大的。

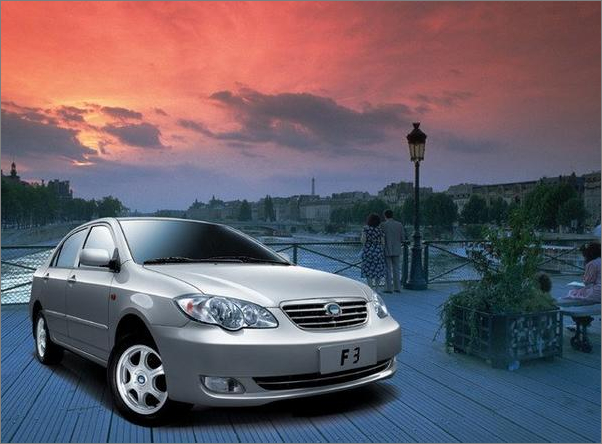

在自主品牌發展過程中,有這樣一種發展形式,我們不能不提,那就是模仿。無論是奇瑞的風云還是QQ,還是吉利的美日、優利歐,或者比亞迪的F3和雙環的“模仿軍團”,大多數自主品牌車型的都或多或少地有過模仿的痕跡。不可否認模仿可以大幅度減少自主企業在車身研發方面的經費,節約大量的開發時間,但這畢竟不是一種長久之計。像雙環那樣以模仿為樂的企業,是非常不可取的。且不說知識產權方面的問題,就是對企業自身的發展,都是不利的。模仿并不能夠為企業建立屬于自己的文化和風格。華晨通過國外專業設計室來創造屬于自己的風格,是一種途徑;在有了一定設計經驗的積累之后做出自己的產品,是另一種途徑。而我更傾向于通過后者來實現自主品牌的成長。我相信國內有許多熱愛汽車,愿意為汽車事業奉獻出自己熱情的年輕人。你們才是中國汽車掌握自己命運的關鍵。無論是外形設計,還是核心技術的研發,擁有技術的自主知識產權,并且不斷提高自主產品的品質,那么中國汽車自主發展的步伐才能走得更快。

2007年,我們更多看到的還是合資品牌的搭臺唱戲。凱美瑞的風光無限,邁騰、卡羅拉的強勢登場等等。自主品牌在整個這一年中,似乎集體處于蟄伏期,在12萬以內的市場中進行著不算激烈的內斗。我真心希望這是自主品牌在2008年再度爆發的前兆。無論是奇瑞、華晨、比亞迪還是江淮,不知道有沒有做好準備,迎接08年更為殘酷的市場考驗?

往日車評 | |

| 08戰國策之12萬元以下級市場 III | |

| 08戰國策之12萬元以下級市場 II | |

| 08戰國策之12萬元以下級市場 I | |

| 08戰國策之合縱(失意者篇) | |

| 08戰國策之合縱(運動家篇) | |

| 08戰國策之合縱(華籍英人篇) | |

制表:太平洋汽車網 www.zhiyoubaobao.com |