最近一段時間以來,海馬、馬自達、北京現代等廠家相繼宣布降價,從表面上看對消費者來說應該是件大快人心之事,畢竟買車比以前便宜了。但大凡在此之前逛過車市、細心的人們不難發現,其實廠家用“高性價比”、“引發價格地震”等語句大張旗鼓地宣布降價以后的價格,在經銷商處早已經與其持平,甚至有的比其還要低很多。

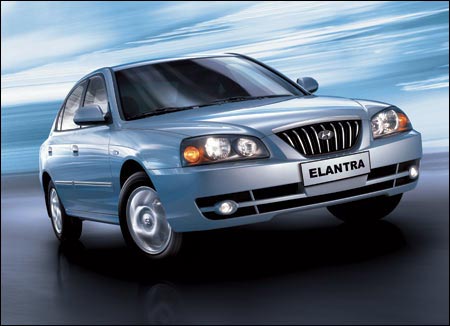

京城海馬某4S店銷售人員告訴記者:“廠家宣布降價前我們早就是這個價位了。如果現在購買福美來,可以在繼廠家調價后的基礎上再有6000至8000元不等的價格優惠,而二級經銷商的優惠幅度更大。”與福美來相似,上周新M6、伊蘭特、御翔等在經銷商處的成交價均比廠家宣布降價后的官方價要低,且其經銷商均一致表示,“在廠家宣布前這個價位我們執行已很多時日了”。

事實上,很多品牌廠家宣布的所謂官方降價,從京城車市來看,往往是要滯后經銷商一段時日的。處在市場一線的經銷商早已或明或暗地執行了這個價格,甚至還要低一大截。業內人士表示,由于競爭愈演愈烈以及市場銷售慘淡,目前絕大多數廠家對經銷商私自降價優惠的行為是睜一只眼、閉一只眼,只要不是太離譜、銷量又能上去,一般對經銷商的讓利行為也就默許了。所以,目前廠家站出來宣布降價,幾乎都是馬后炮,其最大的意義莫過于是讓產品降價優惠變得光明正大、產生短暫的轟動效應而已,廠家降價對消費者來說已經缺乏實質意義。

正基于此,讓多數廠家感到失望和痛苦的是,在轟轟烈烈地宣布降價之后,往往遭受的卻是一瓢涼水——市場反應平淡、短期內很難出現產品銷售迅速提升的情況。據記者了解,最近廠家宣布降價的幾款車銷售情況比以前并沒有好多少,“咨詢的人多了,但銷量沒有明顯上漲。在短期內銷售不會立竿見影的,這已經是慣例了”,某品牌銷售人員如是告訴記者。

服務時間: 9:00-18:00400-675-5177

了解本地現車情況、最新優惠、教你如何選車、砍價......