“精品”之殤 華晨汽車的艱難前行之路

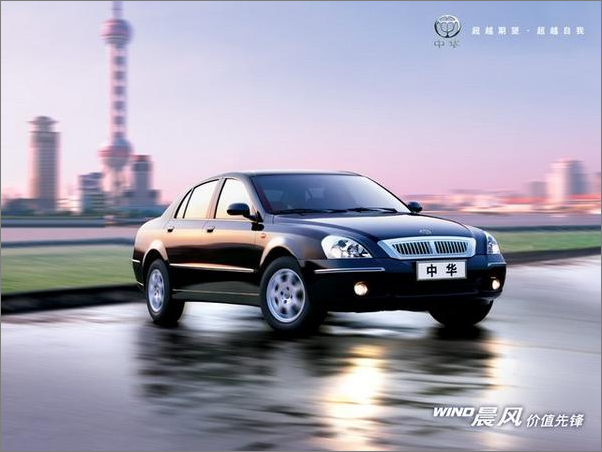

大約在九年前的《汽車之友》雜志上,我第一次見到了中華轎車。它亮相于國外的某個知名車展,它由當今世界最著名的汽車設計師喬治亞羅操刀,它來自于當時還不為人知的華晨汽車。從此,這款車和這個來自中國東北的企業,便進入了國內汽車愛好者的視線。

初次亮相的中華轎車的確令世人驚艷。因為在當時的環境下,不要說在合資品牌占據絕對統治地位的中國,就是在世界范圍內,中華轎車的外形也是非常搶眼的。而正是由于國人對自主品牌轎車的高度期望,對中華轎車的橫空出世,我們都格外關注。我們自然希望它能夠扛起振興中國現代民族汽車工業的大旗。

但事實上,從誕生伊始,華晨汽車就從來沒有真正地成為自主品牌的領軍者,華晨汽車就一直在它認為的“精品路線”上艱難地前行。中華轎車上市的一波三折,似乎已經注定了華晨汽車的命運,挫折和困惑恐怕將一直伴隨著華晨汽車走下去。

“精品路線” 究竟對,還是錯?

不管是公認的自主品牌領軍者奇瑞,還是純民營資本的吉利,或是今年大紅大紫的比亞迪。國內幾乎所有的自主品牌,都是依靠著廉價低質的小車開始起家的。站在今天的角度回顧過去它們生產出來的東西,一如今天的山寨手機之于三星諾基亞,天淵之別猶在眼前。但我們更應當承認,正因為有了這些粗糙的產品,極大地滿足了廣大消費者對私有汽車最基本的消費需求,讓許許多多人實現了駕車的夙愿,并且很快瓦解了國內汽車市場合資品牌單方壟斷的境地,讓汽車的價格一降再降。所以在今天,對于那些有心致力于改變中國汽車工業面貌的自主品牌,每一個進步都是值得我們鼓勵的。——順便,正告某些“托”,擅長窩里斗的一定不是什么好鳥,自主品牌縱然有很多缺點,但還犯不著用狠毒蔑視的言辭去惡意攻擊,請積點口德。

相比而言,從中華轎車開始,華晨汽車就一直在走一條“具有華晨汽車特色的精品主義路線”。算起來出道也近十年了,無論是車型數量,還是更新換代的頻率,華晨汽車的步伐并不快。算上今天上市的WAGON,迄今為止華晨生產線上總共走下了六款車。但不管是最早的中華,還是后來的駿捷,或者真正的自主第一轎跑酷寶,華晨都是用了心的試圖做“精品”。平寧法瑞那公司一直以來的高質量設計,以及寶馬和保時捷在底盤調校方面的幫助,都為華晨汽車打造“精品”增添了底氣。可以說,就產品本身的質量而言,華晨的任何一個產品,都不遜于任何一個同級別的自主品牌,甚至在某些方面還要優于部分合資品牌的汽車。

毫無疑問,我們需要“精品”,我們當然也應當鼓勵華晨的“精品路線”。不過在我看來,華晨的“精品路線”似乎顯得有些尷尬。

華晨的“精品”,總是比上不足,比下有余。雖說跟一多半自主車比有著優勢,可在主流合資車眼里,頂多就是個二流貨色。這反而削弱了其產品對消費者的吸引力:要么便宜點買個代步用的自主車,要么多花點買個精致點的合資車,除非消費者真的對華晨的產品特別鐘情,否則很少有購車者會將華晨的產品作為自己首先選擇的對象。

與此同時,華晨奉行的“精品策略”,很大程度上令其錯過了最容易進行資本原始積累的細分市場(也就是2006年之前,國內十萬元以下汽車消費市場)。不管是奇瑞也好吉利也罷,正是利用合資品牌當時尚未重視這一市場,才給了它們通過廉價車迅速占領市場、獲取資本的原始積累、獲得消費者認知的最佳時機。而華晨從一開始就將產品布局到了中級、中高級轎車市場,直接面對著強勢合資品牌的攻擊,沒有任何優勢可言,要知道在2002年前后,人們寧愿購買老三樣,也不愿花費十多萬去購買一個去買一個從未聽說過的國產車——過高的產品定位、過窄的產品布局,令打造出來的“精品”并沒有得到消費者的認同,反而還限制了華晨進一步發展的速度(要知道,奇瑞和吉利通過最初的資本積累和市場擴張,不僅有了人氣,更有了擴大再生產、走向下一階段的能力,而華晨則依舊在它的小路上摸索前行)。

更可怕的是,華晨似乎還沒有從根本上意識到這種定位誤區帶來的后果。今天,駿捷WAGON上市。我不禁想問華晨:你造這個車干嘛?是炫耀你的產品有多么漂亮?還是僅僅為了擴充駿捷產品線?你華晨知不知道,WAGON這種車型,在目前的中國到底能有多少擁躉?君不見,風光了五年多的馬自達6,唯一的敗筆就是整了一個馬自達6WAGON,縱使價格低于20萬,都無人問津。憑你一個華晨,就能改變WAGON在國內消費者心目中的形象了嗎?在我看來,與其花費這么大的代價上市一款幾乎看不到錢途的車型,不如把這筆錢投在如何改進現有生產模具方面。因為誰都知道,華晨的車粗看很漂亮,但走近之后,那一條條粗曠的縫隙和不夠精致的內飾,著實令其形象減分不少。或者用于進一步提升產品安全性也好,我們可以說德國人對尊馳的碰撞試驗是歧視,但要是你的產品真的能夠達到哪怕他們的三星標準,我想也不至于撞得那么慘吧。 【下一頁】

編輯推薦

- 演繹生活多重角色--兼顧工作、生活 該選什么車?[12-30]

- 華晨A級廠改造為C級 09尊馳/駿捷Wagon上市[12-30]

- 華晨汽車:“把中國汽車賣給德國人”[10-22]

- 汽車金融觀察 自主品牌欲分食5千億蛋糕[06-04]

- 駿捷FRV 敢問價在何方?[05-28]

- 華晨人事調整 堅持國內外兩個市場并舉![05-09]

邊充電邊打電話,手都炸腫了

超值高清電視游戲平臺方案薦

9月3日自助裝機配置專家點評

臺電殺毒加密U盤即將上市

蘋果手機缺貨 最新改版機報

實力說話 銷量冠軍手機一覽

網友強烈要求降價的6款相機

谷歌瀏覽器下載+獨家大量圖賞

忽悠還是突破 辣評PSP3000

圣戰!中國人公然侮辱周總理!可悲

美眉SASA-COS血精靈!與你共度圣誕

最強《魔獸世界》女玩家,一人搞垮三公會

[09新番] 白色相簿 WHITE ALBUM

海賊王 第380話 在線

穿越火線百城聯賽PCG賽區在線報道

各類新游戲測試帳號發放

最全資訊攻略 太平洋永恒之塔專區

國內第一站 太平洋QQ仙境游戲專區

解決女人身體最糗的5件事

周慧敏下月5日嫁倪震 擬結婚通知書曝光

《非誠勿擾》:葛優竟哭得肝腸寸斷

PClady北京圣誕節時尚達人銷魂夜

性感絲襪提高你的性誘惑指數

初用隱形避孕套的尷尬事件

《非誠勿擾》葛優暴發戶式征婚史

15款圣誕餐桌 浪漫溫馨

拯救不完美提醒大行動 Action