性格戰將 思域VS Mazda 3 VS卡羅拉

主打年輕族群 講究動感外觀

在2007年時Mazda為這輛車進行了一次小幅度的改款,主要的改變集中于外觀部份,前保桿、水箱罩以及尾燈造型都有所變動。在我們試駕的2.0 S車款上,外觀造型更講究動感,與車身同色的飛翼式水箱罩取代蜂巢式設計,尾燈也采用三環柱形設計,搭配Mazda 3原本即已擁有的流暢動感車身線條,讓這輛車的造型看來更為精巧利落,天生就是一派運動好手的模樣;而在今年追加的黑色皮革與金屬飾板的內裝組合,也讓它的運動感由車外蔓延至車內。

2.0 S版本車款的內裝采用黑色皮革搭配金屬飾板,整體造型則維持不變。

在操控與動力方面,Mazda 3的表現則沒有外觀來得亮眼,雖然說有150匹馬力的動力加持,但四速手自排較稀疏的齒比排列在一般道路上雖然夠用,但在山路或激烈操駕時,總會讓人感到有所不足,在彎道中偶爾得面對二檔超轉、三檔推力不足的窘境,還好這樣的狀況并非經常發生。

潛望鏡式儀表板設計具有避免受到光線影響讀取的效果,許多性能跑車都采用類似的設計。

Mazda 3的轉向反應同樣屬于靈活利落的運動一派,轉向初期前輪的快速反應頗為優異,但是再進一步加大轉向舵角時,較為空虛輕手的轉向手感,卻會讓人感到十分突兀,雖然不至于輕得完全喪失路感,但也得花點時間適應。一但適應了Mazda 3的轉向與動力反應,駕駛它的趣味之處也開始顯現,雖然整體呈現的動態反應稍顯粗野,但仍能輕松應對大多數駕駛人的需求。

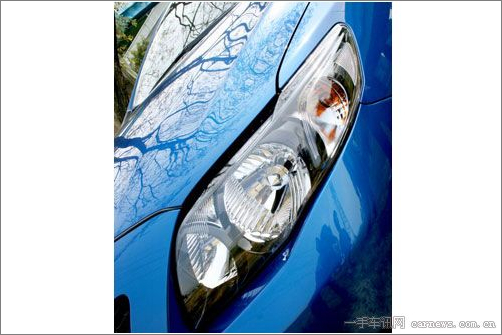

飛翼式水箱罩乃是2.0 S車款的專屬配備,借著小小的造型變化營造不同的視覺感受。

卡羅拉向來在臺灣都有極高的支持度,其中庸的設計理念以及極高的妥善率向來是它受到歡迎的主要原因,而極高的同級車市占率,更是證明如此的產品安排自然有其道理存在。

我們這次試駕的車款,乃是各種卡羅拉中最具運動化取向的車款,不論外觀內裝都采用運動化的配備安排,尤其是黑色皮革搭配金屬飾板的內裝安排,甚至連油門、煞車以及休息踏板都換上了賽車風格濃厚的金屬踏板;如此安排讓原本走溫馨訴求路線的卡羅拉車內空間,也變得相當性格。車艙內的變化刺激了車內駕駛人與乘客的視覺感受,車外的空氣力學套件同樣也讓原本溫文的卡羅拉外觀變得相當精悍。

注重安全舒適 電子輔助上身

卡羅拉在外觀上的改變相當徹底,全車的空氣力學套件包括了前后氣壩、側裙以及附有第三煞車燈的后擾流翼,除了空氣力學套件之外,Toyota也順手幫卡羅拉換上了黑色網狀水箱護罩以及鈦黑處理的頭燈,讓卡羅拉擁有極高的外觀完整度。

三輛車中唯一擁有電子循跡輔助的卡羅拉,對于安全可說是多了一份保障。

在操控方面,卡羅拉原本調校較為軟調、舒適取向的懸吊系統,對于一般路況可輕松勝任,對于震動與沖擊的處理能力有著上乘表現,但是面對山路與彎道時,軟性設定的懸吊系統對于車身側傾與前后俯仰的抑制能力較弱,這也間接壓抑了車輛在彎道中的極限。

熏黑大燈設計與車身空氣力學套件相互呼應,卡羅拉有著三輛車中最搶眼的外觀。

然而Toyota并未采用強化懸吊系統的方式改善此一狀況,而是使用追加VSC車輛動態穩定系統以及TRC循跡防滑控制系統,藉此以補強懸吊系統的不足之處。對于基本教義派來說,這是種治標不治本的做法,但反過來想,以電子系統作為最后防線,懸吊仍能保有極高的舒適性,或許正是Toyota想帶給車主的動感而又舒適十足的駕駛體驗。

試駕感言

真運動,還是只要運動化外觀?

在駕駛過這三輛車之后,我們發現真正的運動化"機能"與運動化"外觀"之間的詭異之處,或許外觀上的造型元素是影響主觀第一印象的重要原因,但僅靠外觀,內在卻無強化的車款,卻讓人開來有很重的失落感。我們不敢奢望國產車能夠推出"馬力增加15hp、車高降低10mm、減震筒阻尼提升20%"的真正性能化分支車款,但現時的國產車市場,確實缺乏運動化房車的決定性產品,或許這只是小眾市場,但卻有拉抬聲勢的指標性意義存在。

(轉自一手車訊網)

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號